目次

【科学史③】ヴァイスマンの死の解釈をめぐって

掲載:2016-03-22 執筆:小川眞里子

【初出】Departmental Bulletin Paper / 紀要論文

ヴァイスマンの死の解釈をめぐって(Weismann's Origin of Death Revaluated)

小川, 眞里子Ogawa, Mariko

人文論叢 : 三重大学人文学部文化学科研究紀要. 1994, 11, p. 109-123. http://hdl.handle.net/10076/6365

1 . はじめに

平均寿命80年という世界最長寿国となり ,国民の 4 人に 1人は65才以上という高齢社会の 到来を目前にして,今日わが国では老化や死が盛んに論じられている .全般にいえる新たな 傾向は ,老化や死を忌むべきものとして背後に押し遣るのではなく ,それらに正面から向き 合い,受容しよう するものである .たとえば延命だけに囚われた医療から患者を解放し ,病 名を告知し ,自己の人生の完成へ向けて死を成就させよう とする試みがそれである.死を医 療の敗北の結果としてのみ捉えるのではなく ,人生を完結させるためのゴールとして捉える のだ.癌の告知もホスピスも ,死にプラスの意味を付与しよう とするこの思想に支えられて いる.

歴史を通して人々の死に対する向き合い方は さまざまに変化してきた.フランスの歴史家フィリップ・アリエスは 『死と歴史』 の中で 西欧における死に対する態度が大まかに四 つの区分を経て変化してきていることを描き出している( 1) 。アリエスによれば,20世紀半ば から今日までは ,最後の第四期 「タブー視される死」 ということであるが,上に述べたよう に筆者は,このタブー視される死が,ゴールとしての死すなわち自 己完結に意味を与える死 へと,変化する傾向にあることを認めよう とするものである.

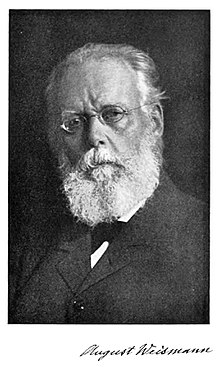

Friedrich Leopold August Weismann (1834ー1914)

ところで死の哲学的・倫理的意味 ,また社会的意味については論じられでも ,生物学の中 で死が論じられることは比較的少なかっ た( 2 ). 生命とは何かについては長い研究の蓄積が あっても,死については単に生命の終罵とされてきた .高齢社会を目前に控え ,我国で老化や 死に関する科学的研究が盛んになっ て きていることは,新たな事態といえる .西欧では 1940-50年代に ,自然死研究の一つのピークを迎えたが,それはその後ほどなく到来する全 人口の 4 分の 1 が60歳以上の老人という高齢化社会を射程に置いてのことであっ た. (そ れでも西欧諸国の高齢化は日本の現況に比較すればはるかに緩やかなものだっ た.) 死に関 する論文は 20年代の頃から漸増していくのだが 20世紀前半を通して議論の叩き台となっ た のが,本論で扱うアウグスト・ヴァイスマン ( August Weismann ) の論文である.

人間が死に向き合う ようになって以来,死のイメージは不可避な ネガティヴなものであっ たが,1880年代に発表.されたヴァイスマンの一連の論文は ,これまでのイメージを一変させ, 死に対し牛物学的にポジティブな意味を与え大きな反響を引き起こした .今日,f国体にとっ てポジティ ヴな意味が死に与えられよう としているが ヴァイスマン は今から一世紀以上も前に,生物の種にとって ,死が明確にポジティヴな意味付けをもつことを示したのである .

2 . 歴史的産物と しての生命と死

いかなる原因で生物が老化しやがて死を迎えるのか ,生物の種類にそれぞれ固有の寿命があるらしいことなどは ,古代ギ リシャ時代より少数ながら語られてきた.そして特に人間に限っては,いかにして長寿を得るのか ,長寿の秘訣や長寿薬など ,こまごまと経験が引き継 がれでも きた.それにもかかわらず,死は不可避であり,何人も死を免れることはできず, 死は生物全体の普遍的特徴と考えられている 。様々に語られてきた死であるが,何故生物が 死ぬべく運命づけられているのかという 形而上学的疑問は、19世紀後半になるまで発せられることはなかったのである .進化論的自然観はなにも ダ ーウィンの創始ではないが,キリスト教を奉じる西欧世界に大きな衝撃を与えることになった彼の『種の起源』出版にともなっ て,多くの問題が表面化してくることになる .一つは,「生命の起源」をめぐる論争で,あ らゆる種が単純な生物に由来するとなれば ,その原初的生命体の起源が問われるのは当然の 成り行きであった .また19世紀は、死を前提とした無慈悲な自然のメカニズムについて人々が思い巡らした時でもあり ,こうした文脈の中で,ドイツの動物学者ヴァイスマン は 「死の起源」 について考察を進め 生物が死ぬべく運命づけられている理由を提示したのである . ダーウィンの 『種の起源』 からおよそ20年の年月を経て、死は初めて進化論の枠組みの中で 捉え直された。死は,生命の誕生このかた ,生と同時に一対をなしてきたわけではなく ,生 物が進化の途上で獲得した適応的戦略であると ,彼は捉えたのである .「生命の起源」と 「死 の起源」 が問題にされた経緯については既に扱ったことが あり、そこでヴァイスマンの論文も詳しく論じた(4 ). 本稿では ,19世紀80年代 ,90年代から現在に至る死の捉え方を扱い ,彼 の論文に対する,その後の反響・ 評価を中心に考えたい .それに先立ち 彼の論文が幾編かまとまって英訳紹介されたことについて ,次節で触れておこう .それという のも,彼のエッセー集が編纂され出版されたことが広範な議論を巻き起こすきっかけとなったからである .

1859年の 『種の起源』 出版から,1900年のメン デルの遺伝法則の再発見に至る40年間は, 概念上折り合いの付けにくい進化と遺伝を整合的に理解する模索の期間であったといえよ う( 5). ダーウィンやメンデルに比べ知名度はずっと低いヴァイスマンであるが,19世紀後半 , 進化と遺伝の両方を院みながら最も着実な仕事をなしたのが彼であった .またイギリスの生物学者達と彼の親しい関係は ,次に述べるエッセー集をはじめ ,多くの英訳本の存在にも窺えるが,彼がロマネーズ講演に招かれたこともそれを物語るものである .オクスフォードで毎年催されるその講演に、グッラドストーンとハクスレーに続く名誉ある三人目の講演者 として彼は招待されたのであった( 6).

3 . Essays upon Heredity の出版について

1881年ヴァイスマンの論文 ”Ueber die Dauer des Lebens ”が発表されるや (印刷は翌 1882 年) ハ イデルベルク大学のブチリ (O . Botschli ) は,1876年に既にこの種の考えに到達し ていたことを公表し ,さらにヴァイスマン は自分との文通によってア イディアの端緒を得た のだろうと恨みがま しい註まで付けて自説を披涯した(7)。しかし1883年 Uber der Vererbung において明確なかたちで生殖質連続説を打ち出すに至るヴァイスマンと比較した時 ,両者の 論文の質の差は歴然としている .ドイツではさらにロストック大学教授ゲッテ ( Alexander Wilhelm Gotte) が批判的著作を発表したが ,ヴァイスマン はこれに答える意図で、学術講演を行い,翌1884年 Ueber Leben und Tod を出版した.ヴァイ スマン の三論文が出揃っ た1884 年の冬,ケンブリッジ大学クライスツカレッジの講師シプリー( Arthur E . Shipley) は, フライブルクに滞在し、ヴァイスマンの論文 Ueber die Dαuer des Lebens と Ueber der Vererbung の翻訳にとりかかっていた .それらの論文の革新性に衝撃をうけたシプリー は翌 85年,The Nineteenth Century に“Death ”と題して 6 ページにわたる紹介文を載せたが( 8)、その画期的内容は ,英国でも広範な反響を引き起こした. 1887年には ,マンチェスターで開 催された英国科学振興協会 ( BAAS) の年会に,ヴァイスマンが出席し,9 月 5 日には 「獲得形質は遺伝するか? J というシンポジウムに (ヴァイスマンのほかにランケスター,パトリック・ゲデス,後にヴァイスマン の論文集の訳者の一人となるプルトン も出席) ,9 月 6 日には 「細胞研究の現状」 というシ ンポジウム (ヴァイスマンのほかランケスター,セジウィックら)に参加した(9). 5 日のシンポジウムは,ヴァイスマンの主張の核心である 〈生殖質連続説〉 (獲得形質の遺伝を否定したもの)を話題にしたものであるし ,翌 6 日は最も 研究が進んだドイツの細胞学的研究から大いに学ぼうというものであろう. おそらくはこ のようなことで弾みがついて,オクスフォードのクラレンドン プレスは,順次 Nature誌な どに簡単に紹介されていたヴァイスマンの論文を外国の生物学研究紹介シリーズの一冊と して企画 し,先のシプリー,プールトン( Edward Poulton ) ,ショーンランド( SeImar Schonland ) に英訳を依頼してきたのであろう (10) . こうした依頼をうけてシプリーも,三年ほどそのまま になっていた訳業に本腰をいれ ,1889年関連する 8 編の論文からなる Essays up Heredity αnd Kind red Biological Problems (以下 Essαys と称する) は出版されたのである.

Essays の初版が出版される際,実はこの翻訳書は校正刷りの段階で ,アルフレッ ド・ウオ ーレス ( Alfred Wall ace) に回覧されており,彼は ,1865-70年に書きつけたという死の進化論的解釈の短いメモを ,ヴァイスマン論文に触発されるかたちでプールトン に送ってきた. そこでプ ル トン は,ヴァイスマン論文の中にこれを 挿入・掲載し ,公表したのであ る(11) . ウオーレスのメモはわずか400語程度のまさしくメモに過ぎないし内容も幼稚な議論 であるのだが,ただ,「自然選択によって・ ・・・我々は老年・ 衰退・死の起源をもっている」 という一文にヴァイスマンの議論と通じるものを見出して ,メモを送り付けたのであろう . 彼はヴァイスマンに対しささやかな支持を表明したと解すことが できる.

この初版は,翌々年の1891年に第二版が出版されたのであるが,この第二版出版時に,編 者たちはさらに 4 編の論文を追加し二巻本として出版することを計画し ,初版に相当するも のを第二版の Vol . l とし1891年に,追加分を第二版の Vol . 2 として1892年に出版した ( 12) . このため,どの版どの巻に言及すべきなのかについて混乱が 生じがちとなった.さらに悪い ことに,初版は ,先にも述べたよう に,外国の生物学研究の紹介シリーズの一冊として出版されたがために,表紙の背文字が Biological Memoirs: Weismann on Heredity となっていて, 一層検索を困難にしている( 13) .

Essαys に収録された論文は ,同等の論文が並列されているのではなく ,執筆された年を追 って彼の理論が補強され発展していくきわめて有機的な関連性と階層性にささえられた論文 集であることに注意すべきである .たとえば,第一論文 「寿命」 で扱われる単細胞生物と多 細胞生物における死の意味の違いを考察することと深く関連して 彼は第二論文 「遺伝につ いてj で獲得形質の非遺伝性や生殖質連続説を主張することが できたのであるし そこで定 義されたパン ミクシア (次節参照) と,生殖質の不滅性は第三論文 「生と死」 に反映される. 第三論文で有性生殖の進化過程を考察する中から死と有性生殖の関連性が 提示され ,第五論 文 「自然選択理論における有性生殖の意義」 としてまとめられる.第二論文の生殖質連続説 は第四論文 「遺伝理論の基盤としての生殖質連続説J として徹底され,パン ミクシアは第二版 Vol.2 の第九論文 「自然における退行的発達」 として独立論文となる と言った具合であ る.また第一論文に対する批判に答える意味で書かれたものが 第三論文 (ゲッ テに対して) であり,それらに対するさらなる批判に答えたものが 第十一論文 (ヴァ イン ズに対して) で ある.ところが後世の批判家たちの多くは ,彼の思索のいわば素朴な出発点ともいう べき第 一論文に集中しており、大半はヴァイスマン自身の理論の深化を見落としている .

4 . 初期の批判

ここでは Essays 出版直後の1890年代から ,ヴァイスマンが亡くなる1914年までのおよそ 四半世紀を検討することにしよう .これは,次節で論じるカレ ルの組織培養をめぐる業績が 出るまでの時代にほぼ相当するものであり ,また死に関する生物学研究として 20世紀前半を 飾るもっとも包括的著作とみなされるパール ( Raymond Pearl ) の The Biology of Death の出版には ,まだしばらく時間があるという時期である.従って 1920年代以降については ,6 節 で扱うことにする.

英訳初版発行に伴いヴァイスマンが提起した問題に関連して ,さまざまな書評,論文 ,著 作が現われ,ま た雑誌 Nature の編集部にはたくさんの手紙も寄せられて,しばらくは活発 な議論が展開した.それら関連の著述は ,第二版に表のかたちで紹介されているが ,著者は 20 名を数え ,また手紙をよせた者は 19人である (14)。 多くは獲得形質の遺伝をめぐる議論で あっ たが,生物の死についても幾つかの批判が現われた .ここで注目すべきは 後述するヴァインズ(Sydney H . Vines) の論文である(15) . こうした出版直後の反響が納まった後も , ことあるごとにヴァイスマン の論文は引用され批判されていく .本論では続いて,メチニコ フ ( Elie Metchnikoff ) の The Nature of Mαn: Studies in Optimistic Philosophy (1903) (16)とマイノット( Charles Minot ) の The Problem of Age , Growth, and Death : A Study of Cytomoゆhosis (1908) (17) を扱い,最後にヴァイスマンの追悼文に触れる (18) . 総じてこの時期の批判のポイントは,原生動物の不死性をめぐるものであったと総括できょう .

生物の死に関するヴァイスマン論文に ,正面切って批判を浴びせたのは ,ゲッテ( 1883年) とヴァインズ (1889年)であっ たが(l9) ,この両者の批判それぞれに対し ,新たな論文をもっ て彼は誠実に応対した(20) . ドイツ語圏からの批判者ゲッテについては以前に論じたので , ここではヴァインズを扱う.彼の批判は ,系統発生過程と個体発生過程の両面からなされるのだが,前者については ,死をもっ生物がいかにして死をもたない生物から進化してきたの かを問題にし,後者は,死ぬべく運命づけられた個体がいかにして死をもたない生殖細胞から発生・成長してくるのかを問題にしている .特に後者について ,ヴァインズは卵と精子の形態上の差にとらわれ ,遺伝的本質について同質であることが 理解出来ず,また遺伝質が核に局在していることも認めない立場をとっていたことが 主目される.これに反論するに,ヴァイスマン は 植物性モナス目の動物 Pandorina(単なる集合) とVolvox(分業成立) の例 をあげ,単細胞生物から多細胞生物へ進化していく段階を示し,分業の成立を強調した .個体発生の過程については、分裂の初期に独立する生殖質は別にして,細胞分裂の進行にとも ない分化が進むにつれ ,個々の細胞の核に含まれる遺伝質は担うべき分業に対応して分配されると想像していたようだ(21) . また古い通念に寄り掛かったヴァインズの受精過程の理解の誤りを指摘し,ヴァインズに向けた反論として執筆されたこの論文の後半は,メンデル遺伝再発見を十年後に控え ,遺伝に関する思考が煮詰まっていく様子が 興味深く描かれる .

ヴァインズと観点はやや異にするが ,単細胞生物と多細胞生物の差異に立脚した批判は , ハーヴァード医学校の比較解剖学教授マイノッ トにも見られる.彼はヴァイスマンが細胞の 死と細胞サイクルの停止とを混同していると非難する .我々の死は一つの細胞サイクルの停止なのである .彼の立場からは ,単細胞生物の死は多細胞生物の一細胞の死に相当している のであって ,それを体全体の死すなわち細胞サイクルの停止と同列にするのは適当でないと 言う(22)。さらにマイノットは,単細胞生物 を不死とするヴァイスマン の主張 を退け, “Death of Protozoa”と題するアベンディクスを巻末に付け ,モーパ( E . Maupas ) ,コ ーキンズ G . N . Calki ns),ヘ ルトヴィ ヒ( R . Hertwig) らの主張を援用しつつ,単細胞生物にも死があると主張する(23) 。ヴァイスマン批判と直接関係しないが ,マイノッ ト独自の主張は, 老化は生殖期以降に初めて起こるのでなく ,誕生とともに始まっており,しかも老化速度は 人生の後半よりも早い段階の方が 急速だという指摘である .

やや異色な観点からの批判者は ,パスツール研究所教授のメチニコフである .先に紹介し た彼の著作の 10章 11章が老化と死に関する科学的研究に当てられている .老化については , 肝臓や腎臓などの臓器の硬化や動脈硬化に注目しつつ ,彼独自の食細胞理論によっ て説明が 展開されている ( 24 ) . 他方 ,大腸内におけるバクテリアによる有害物の蓄積が ,老化を早め る原因であるとも彼は考えている ( 25) .死については ,ヴァイスマン の主張を紹介しなが らも, メチニコフとしては ,絶えざる闘争が展開されるこの世界にあっ ては,自然死に行き着く以 前に事故死 ,病死 ,餌食で死に至ると主張し ,野生の世界における自然死については否定的 である.そしてたとえ自然死の存在を肯定したとしても ,それが種の利益となるべく自然選 択の産物として生じたとは考えられないとしている .ただし成虫で口を 欠くカゲロウの例を とりあげ,自然死の存在の可能性も一部認めてはいる ( 26) .

最後にプリン スト ン大学教授エドウィン ・コンクリン によるヴ ア イスマン のオ ピチュ アリ ーを検討しておこう .彼は ,すでに細胞系統の研究により世界的名声を確立しており ,その 役目に十分な人物と評価しうる ( 2?) . 1914年 11月のヴァイ スマン の死を受けて,オ ピチュアリ は,彼がその外国会員であっ たアメリカ哲学協会において翌年 1 月に朗読され ,後に Science にも転載されたものである ( 28 ) . コン クリン は,生殖質と体質とを区分したヴ ア イ ス マン の慧眼を高く討価するとともに ,発表当時反対が多かっ た単細胞生物の不死性について も,近年の研究の蓄積はヴ ア イスマン を支持するものであることを明言している .ただし死 の起源、が選択に基づく適応だとする彼の説明は ,おそらく誤りであろうと述べている ( 29) .

コン クリン の発言にも窺えるように ,論文公表当時非難が集中した単細胞生物の不死性に ついては ,ヴア イ スマ ンの意見が同復されていく ( 30) . この復権については ,強力な支持者 として,ロックフェラー医学研究所のロエプ(Jacques Loeb) をあげることが出来よう(31)。 しかし他方で,メチニコフとコン クリンがともに一言否定的に言及している,自然選択による適応的な死の成京過程については ,おおいに疑問視される状況にあっ た.ただし注意して お きたいのは,この時点では疑問が提起されたに留 まり,踏み込んだ批判は少し もなされて いないことである .この疑問点は,さらに三十年の年 月を経て ,メダワー(P.B. Medawar) により初めて本格的に議論される 。

ここで強調すべき は,実はヴァイスマン 自身にも,死を功利的適応的に捉えることについ て疑問が生じており ,Essays の第一論文 「寿命」 に示された見解から踏み出す道を彼自身が模索していることである .その一つは ,第二論文 「j宣伝について」 に登場するパンミクシ ア(Panmixia = universal crossing) という概念である( 32) . 彼は使用されなくなった器官が退化する原因を ,用不用の原理によるのでなく ,自然選択の停止 (パンミクシア) によって説 明できると考えており,それは生殖期以降不用になった肉体の老化や死についても敷桁しう ると考えていたのである.それゆえ彼は ,1883年の第三論文 「生と死」 に1888年になって註 を加えそのことに言及した .さらに1891年 ,多細胞生物の体細胞が終りなき生命力を失った理由について ,ヴァイスマンは死が老化した個体を取り除くといった適応的な議論に代わっ て,パンミクシアの原理による説明をし理論の深化を図っている (33) . メチニコフやコン クリンはもちろんのこと,メダワーも,ヴァイスマン自身のこうした理論の深化を見落としている(34) .

メダワ一 以降については 6 節で論じることとし 先に 1910年代に生じた新たな事態につい て述べたい.

5 . 組織培養研究と細胞の寿命

ヴァイスマン の一連の論文から帰結することは ,多細胞生物は ,次世代形成力を生殖細胞 に局限する一方 ,体細胞については歴史過程の中で無限の分裂能を放棄し ,死をもつように なっ たのだということになる .ところが1912年にヴァイスマン言うところの死を もっ体細胞 を全く否定するように思われる実験結果が発表された .死を有するということは ,有限な分 裂能すなわち更新不可能を意味するのであるが ,その実験は細胞の無限の分裂能を主張する もので,開発問も ない組織培養技術を用いて行われたのである .

Alexis Carrel

組織培養研究の拡大に大きく寄与したのは,1908年ニューヨークにおけるロス・ハリスン の講演である .彼はその前年の 1907年に「生きて成長する神経繊維の観察」という短い論文 を発表して,神経繊維形成をめぐる論争に決着をつけた。その際決め手となったのが ,神経を染めるゴルジ法に代わる組織培養法であっ たが、これは、生物体外における組織の培養に初めて明確な見通しを与えるものであった(35)。 当時ニューヨークのロックフェラー医学研究所にあって,大胆な実験と高度な技術で名声を博していた血管外科を専門とするアレキシス・カレル( Alexis Carrel 1873ー1944) は,おそらく先の講演をきっかけに組織培養の重要性に気づき ,パローと共にこの技術をロックフェラー研究所で大いに発展させようとした . それまでに動物を使った臓器移植の分野で先進的な成功を納めていた彼は、人間の細胞組織, ひいては移植に使用できるような臓器全体の培養作成という夢を描いていたからである(36)。組織培養研究は ,第一次世界大戦を含む 1910-1918年の時期に急速に蓄積され ,細胞研究の 重要技術として確立するのであるが ,この間に人々を驚かせた論文が,カレルの“On the Permanent Life of Tissues Outside of the Organism" (1912 ) であった(37)。 当時個体から切除 された組織を生体外 ( in vitro) で培養してもせいぜい二週間程度が 限度だとされていたが, カレ ルはこれを必然的なこととせず ,代謝産物の蓄積や培地の消耗が 同避できれば,もっとずっと長い培養も可能だと考え、ニワトリ粧の繊維芽細胞を用いて研究を進めたのである。生体外でも ,組織培養により永久的な生命の存続を主張する先の論文は ,不滅の細胞系統と して一躍世界的に有名になった.この同じ1912年に、長年の外科学的研究成果に対しカレル にノーベ ル医学賞が授与されたが,この栄誉が彼の言うパーマネント・ライフを ,十分な追試もないままに広く受け入れさせてし まう素地となっ たことは明白である(38) . 今日カレルの実験結果については ,さまざまな疑惑がも たれているが(39),それはともかくとして ,当時圧倒的なカレ ルの不滅の細胞の前に,ヴァイスマン の有限な細胞分裂能は後退を余儀なく されたのである.

カレルの言うパーマネン ト・ライフはジャーナリスティックに扱われ,それに続くエベリングの“The Permanent Life of Connective Tissue Outside of the Organism”と共に広く行き 渡ったが,奇妙なことに彼らの複雑な外科的テクニッ クというべき技術については ,誰も追認せぬままであった.こうして確認もないま ま ,カレルの組織培養実験は語り継がれ ,1961 年のヘイフリックとムーアヘッドによる有名な実験によって,細胞分裂の有限性が証されるまで,半世紀近く生き延びるのである( 40) 。

6 . 老化と死をめぐる考察

Raymond Pearl

19世紀末からの発生学の進展はめざましく ,新しい知見が 日々積み上げられていく中で, 生物の老化や死の解釈も大まかなまとまりを形成していった .死に関する生物学ということで,20世紀前半を代表する総説は ,ジョンズ・ホプキンズ大学教授パール ( Raymond Pearl) の The Biology of Death であろう(41) .

前節に述べたカレルの主張するパーマネント・ライフの影響は,ビダー( G . P . Bidder) も指摘しているように(42) ,パールにも 色濃く及んでおり ,生殖細胞のみならず ,体細胞も 本質的には不死であると考えられるようになった .生殖細胞については ,受精を達成しえなかった卵細胞の死に関心をもったロックフフェラー医学研究所のロエブ (Jacques Loeb )が, 卵の人為的な単為発生に成功するに及んで ,その潜在的な不死性についてますます確信されるところとなったし ,体細胞についても ,ロエブ ( Leo Loeb) の 「原生動物や生殖細胞と同 様な意味において ,特定の哨乳動物の通常体細胞も潜在的不死性を有する」 というカレルを 支持する発言などに後押しされ ,潜在的不死性が決定的となっ ていった.パールは ,後生動 物の主たる組織は潜在的に不死であることを確信して ,「後生動物の体を構成する細胞や組 織が,分化し機能が特殊化して ,相互に依存し合う集合体となったが ゆえに,死がも たらさ れるようになったのだ .それゆえ個々の細胞は,死が運命づけられているわけでもなければ , 死が不可避でも ないのだ」 と,断定している ( 43) . したがって老化は多細胞生物の“全体と しての属性”でしかないことになっ た.

ヴァイスマン にとっ ても,死は機能分化を達成した多細胞牛物のものであるのだが ,彼は ,それが歴史的な進化の途上で生じたこととし ,現在の多細胞生物の体細胞は死をもつように 進化したのだと考えていた .それゆえ ,体全体を構成する組織の拘束から解き放たれた時 , 体細胞がその時から不死であるとするパールの主張とのあいだには明確な差異を認めねばな らない.

Sir Peter Brian Medawar:1960年度のノーベル生理学・医学賞を受賞

カレルからの影響を前面に押し出したパ ールとは違って ,もっと進化論的立場からヴァイスマンの論文を扱ったのはロンドン大学のメダワーである.彼には,ヴァイスマンの論文を検討しながら死について考察した三編の論文 (1946年 ,1952年) があり,最初のものはかな り手厳しい批判を含むものであるが,6 年後に執筆されたものは ,大筋において彼の正しさを認め,自己批判を含む内容に変化しているのが興味深い(44)。明敏さが際立つ論評であるが, 批判の対象がほとんどヴァイスマンの第一論文「寿命」に終始しているのは、理解に苦しむ ところである.ヴァイスマンの考えが最もよく出ているとしてメダワーの批判を浴びる A 節を ,まず引用紹介して議論を進めよう。もちろんヴァイスマンの最初の論文の一節だ .

死は,擦り切れた組織がもはや更新されないことによって引き起こされる .消耗し尽 くした個体は種にとって価値がないばかりか有害ですらある .それらは健全な個体が 占 めるべき場所を塞ぐことになるからだ .それだから仮想的 (理論的) には不死である個体の生命が,自然選択の作用によって,種にとって無益な分だけ縮められたのであろう(45) 。

ヴァイスマンにあっては,年をとることがそのまま肉体的精神的劣化として捉えられており,加齢( ageing)と老化 ( senescence) が明確に区別されていない(46)。問題はなぜ年をとった動物がよぼよほで擦り切れているのかにあるのに,ヴァイスマンはこれに解答せず,彼の議論は循環論に陥っている,というのが批判の第一点(47)、加齢そのものは生物体に不利に働くわけではなく,経験を積むことは危険の回避に有利である。免疫学者らしいメダワーの指摘としては、感染の経験は動物に免疫をつけ ,加齢によっても たらされる免疫記憶の利益は , むしろ死を回避するのに役立つというものである(48)。

批判の第二点は ,老化は自然選択によっても たらされることはありえないという指摘である。すなわち ,生殖が終わっ た生物が被る変化は ,進化の経路に直接関係しないということである.いかに多 くの子孫を残すかという点で選択は利くのであって ,親の生存が子の生存を大きく左右する場合は別として ,子を残す生殖期が終わった後は ,自然選択が無効だとい うことである(49) .

こうした批判にもかかわらず ,メダワーは第二論文で先に引用した同じ箇所を捉えて ,ヴァイスマン 再評価へと転じている .自然選択によるよらないは別にして老化はまぎれもなく進化論的起源を持つものであることを見抜いた彼の洞察力こそが ,まずもって評価される べきだとメダワーは考えたのである(50)。またこの間に進んだ遺伝病研究 ,たとえばハンチントン舞踏病の研究から ,自然選択が好ましくない遺伝的要素の発現を遅らせる方向に作用しうることを認め(51),最後に,老化の起源と進化は遺伝的に解決できない謎ではないと言い, 少なくとも自然選択が老化の起源とその永続化の道具として認識される限り ,概略ヴァイスマンの推測は誤りではないだろうと結論している(52)。

この後,老化およびその終罵である死が進化の産物であること,しかも自然選択によって説明可能な方向が支持されていき,今世紀初めの状況からは様変りする。カンフォート ( Alex Comfort )は,1954年の論文で ,老化のメカニズムとして ,致死的な形質が選択によって後送りされることに触れているのだが(53) , 1957年 ミシガン 州立大学のウィリアム ズ(George Williams ) は,カンフォートは老化を自然選択の範鴎外のものとしていると非難し , 老化が自然選択で説明可能であることを力説した(54)。 ウィリアムズが提案する pleiotropicgenes( 多面発現遺伝子) は,メダワーからヒン トを得たものである.有害な遺伝的要素が 発現する時期を遅延させることは ,有害な遺伝的要素を除去すると同等の意味があることに 気付いたメダワーは 老化が自然選択により生じうることを示唆したが,これを論じるには pleiotropy (多面発現)や linkage (連鎖) の現象に依拠せねばならないと指摘するに留まった(55)。 連鎖は別として ,ウィリアムズは,一生の早い時期に好ましい形質をもたらし,生涯の遅い時期に有害な形質を現すような多面発現遺伝子を考え,その遺伝子浮動に基づく老化理論を提示した。メイナードスミスによれば,これは今日広く承認を得ているものであるという(56)。

ヴァインズのヴァイスマン批判は ,系統発生過程と個体発生過程の両面からなされたが ,死をめぐる問題は前者を進化論上の問題 ,後者を細胞学 (発生学) 上の問題として解明されてきたといえる .これにより,死の進化論上の身分は明確になり ,ヴァイスマンの進化論に立った見通しも再評価される .ヴァイスマン評価に関係する生物学の研究状況は、細胞学上 でもう一転する.すなわち前節最後に述べたヘイフリックとムーアヘッ ドの実験である。彼らがカレルの主張の誤りを最終的に証明することにより,

私は ,体細胞の有する増殖能に限度が ある結果として ,死を説明しようと腐心してき た ( 57) .

上記の考察からわかることは ,組織の増殖活動の程度は ,内的原因によって規制され ており,他方 ,生物の自然死は卵割に始まる細胞分裂過程の終志であり ,遺伝的な限界でもあるということだ ( 58) .

といった,ヴァイスマンの見通しの正しさが回復され,また個体の寿命が体細胞の寿命の本質的有限性に基づいているのではないかという ,新たな研究の地平が 切り聞かれたので ある(59) .

7 . おわりに : 今日の寿命と死

20世紀半ば以降と言えば 1953年にはワトソン とクリックがD N A の二重ラセン 構造を解明して遺伝の物質的基盤が明らかにされ ,分子遺伝学の研究が大躍進をとげる時代である .生命現象は基本的に物理・ 化学現象と捉えられ ,遺伝はもちろん個体の発生も すべて ,生物 の有する D N A に書き込まれた情報に従っ て展開するものと考えられた. 1961年ヘ イフリックとムーアヘッ ドは,ヒト胎児肺由来の正常2倍体繊維芽細胞を培養して ,その分裂回数に限度(約 50 回程) があることを突き止めたが,この重大な発見は,単にカレルやパールの主 張を覆したのみならず、そうした限度が遺伝子レベ ルで規定されている可能性を示唆するも のであっ た.この細胞老化のプログラム説は ,老化と寿命の研究が記述的統計的な研究であ ったのを,細胞レベルでの実験的研究へと変化させ ,その後急速に細胞老化学が確立する .遺伝子レベ ルでコントロールされる死が明確に位置付けられるのは,1972年のことである . カー (J . E . R . Ker r )らが形態学的観察から ,壊死 ( nec rosis) とは異なる細胞死を見出し,これをアポトーシス ( apoptosis )と名付けたのが,プログラム細胞死と今日呼ばれるものである(60) .

1978年老化に関 する当時の一流の研究者によっ て,同時に 2 冊の論文 集 The Biology of Aging と The Genetics of Aging とが出版された(61) . カトラー( Richard G , Cutler )、ソネボ ーン( Tracy M . Sonneborn ) ,サッチャー( George A . Sacher) らがそれぞれ進化と関連して老化について執筆しているが,基本的なところでヴァイスマン の構想は引き継がれていると評価できる ( 62) .

生物が,発生段階からの大量の細胞死によりその形態を整えていることが明らかにされ, 1990年以降にわかに一般読者の注目も 集めるようになったプログラム細胞死は ,最終的な死さえもプログラムされていることを窺わせる。早老症という遺伝病の存在は ,老化の遺伝的プログラムに故障を生じた結果と考えられる (63) . ま たゾウの一生や ネズミの一生がトータ ルとして同じ心拍数 ,呼吸数で語り得て ,取り立てて老化に言及しないで済むというのも,プログラムの結果であろう( 64) .

ヴァイスマン は死を進化過程の中で説明する時 ,大胆にも 死を生から切り離した .すなわち死は生に不可分のセットとしてあったのではなく,く生>しか持たなかっ た生物が,<死>を生物自身で進化させたのだと .またヴァイスマン は老化を前提としない死の事例を 幾つか挙げているが ,今日,死 (寿命) は老化からも切り離して考えられようとしている(65) . 我々を支配する利己的遺伝子は ,我々の遺伝子をより確実に継承させるがために ,子孫に対する利他的行為として ,我々自身の死を も くろんでいるのだとも言われる(66) . 死なないの が本来の状態であっ た細胞が,死を持つように進化したのであり ,確実に死を持つためには( きわめて幸運に外的な災厄を免れて平均寿命の幾倍も生 きてしまうことがないためには) 並々ならぬ仕掛けが配置される必要が あるのだ.「死ぬのではない,死ねるのだ」(67)という 積極的な価値の表明は ,ゴールとして死を捉える時の大きな慰めと感じられる .

註

(1) フィリップ・アリエス 『死と歴史』 みすず書房 (1983) 第 1 部 死を前にしての態度; 野 家啓一 「「生」 と 「死j の座標軸」 現象学・解釈学研究会編集 『プラクシ スの現象学』世界書院 (1993)はアリエスのあげる 4 つの態度を巧く整理して見せてくれている .

( 2 ) 死に関する科学史的研究はほとんどないのが 現状である .初歩的な記述であるが,次の拙稿 が参考になるであろう .「生物学史から見た死」 『生命倫理J VOL.3, NO. 1 , 1993, pp .66-70.

(3) P. B. Medawar, The Uniqueness of the Individual, London (1957) p .44 .

(4 ) 拙稿 「進化論と く生・死の起源>J 三重大学人文学部哲学・ 思想学系,教育学部哲学・倫 理学教室『論集j 第七号 1992 pp .109 124 .

(5 ) 進化の問題と遺伝の問題を同時に考察する困難さについては ,拙稿 「ネ ゲリと遺伝学 j『科学史研究j 第 2 期 第14巻 1975 pp . 154 163.

(6) 彼のロマネーズ講演は,“The Effect of External Inf!uences upon Development , と題して1894 年5月2 日に行われ,同年クラレンドンプレスより出版された.

( 7) 0. Biitschli ,“Gedanken iiber Leben und Tod ,”Zoologischer Anzeiger, 5 (1882) pp . 64-67.

(8) Arthu r E. Shipley ,“Death ,”The Nineteenth Century,May ( l885) pp.827 832 .

( 9) Report of t he British Association for the Advancement of Science (1887) p .755 & p . 763.

(10) Weismann, Essαys upon Heredity and Kind red Biological Problems, Oxford, f i rst edition (1889)Editors' Preface

(11) Essays , op. cit .. 1889, p .23. “The Action of Natural Selection in Producing Old Age”

(12) Vol. 2 からは,ショ ン ランドの名前が落ちる.彼はグレ アムズ タウン博物館の館長として 赴任することになったため .(現在の南アフリカ共和国) Essays , Vol . l の Editors ’Preface to Second Edition を参照.

(13) さらに初版のリプリン トとしてOceanside. NY: Dabor Science 出版のものも存在するようで あるが,直接には未確認 .筆者も Essays 出版の事情を理解するのに少々時間を要した .それ というのも,British Library, Bodleian Library ,ケンブリッジの University Library などです ら,初版や Vol. 2 は閲覧が凶難な場合があったし,Essays に言及する諸論文も記載がいいかげ んであったり,あるいは初版の閲覧が困難であるため第二版を参照するとの但し書きを付して いたりしたからである .ところが最近になって,初版は故箕作教授記念閃書として東京大学動 物学教室に所蔵されており ,第二版の Vol . l とVol . 2 は東京大学人類学教室の坪井文庫として 所蔵されていることが判っ た.筆者は Essαys の初版のコピーを,ロン ドン大学の University College 所蔵の図書から作ったのであるが ,問書架からきわめて芥易に作成したコピーが,果た して本当の初版なのかリプリントなのか不明である .

(14) Essays, second edition, Vol . l,“Reviews. Volumes, Letters, etc., dealing with the Subject of the Essays, which have appeared in England and America since the publication of the First Edition (1889 ) ” pp .xiii xv .

(15) Sydney H. Vines ,“An Exam ination of Some Poi nts in Prof. Weismann's Theory of Heredity ,”Nature, Oct. 24, 1889, pp .621-626 .

(16)Elie Metchnikoff, The Nature of Man: Studies in Optimistic Philosophy, English translation by C. Mitchell, London: William Heinemann & New York: Putnam ’s Sons, 1903.

(17)Charles Minot, The Problem of Age, Groth & Death: A Study of Cytomorphosis, London: John Murray, 1908.

(18)Edwin Conklin , “August Weismann ,” Proceedings of the American Philosophical Society,Vol.54 (1915) plate A.; Idem. “August Weismann ,”Science, n .s.41 (1915) pp .917 923.

(19)Gotte, Ueber den Ursprung d es Tod es, Hamburg und Leipzig, ヴァ イ ン ズについては ,註(13) 参照.

(20)ゲ、ッテに士ナしては ,Weismann, Ueber Leben und Tod (Jena: Verlag von G ustav Fischer, 1884) 85 ヴァ イ ン ズに士ナ しては Weismann ,“Prof essor W eismann ’s Theory of Heredity ,”Nα ture, Vol.41, pp .317-323. こ の 論 文 は Essαys, op.cit., Vol .2 に 第 11 章 Remarks on Certain Problems of the Day として再録されている.ただし完全な再録ではなく ,ポ イン トを押さえた 書き直しである. Remarks の方のタ イト ルページには From the 官iologisc hes Centralblatt,' Bd X., Nr .1 and 2 , pages 1 and 33: March, 1890の記述があり, ドイ ツ語でも発表されたことが記 されている.

(21) ヴア イスマン はf主殖質系列のみが,全遺伝質を合む全能性 ( topipotency ) を有すると考えてい たが,しかし今日では体細胞も完全な倍数のゲノムのセッ トを有していることがわかっており, この点でヴ ア イ スマ ン はJ兵 りを犯し て いる. John Maynard Smith,“Weismann and modern biology ,”Oxford Surveys in Evolutiona η Biology 6 (1989) P .11. 7 .Weismann Today を参照.なお, 体細胞から全能性が失われているとなると ,再生現象の説明をどうするかが,大変興味深い問 題になるのだが,ここでは立ち入らない .

(22) Minot, op.cit .. chapter 6 .

(23) Ibid ., pp .262-265.

(24) Metchnikoff , op.cit., 236 242 .

(25) Ibid ., 248 256.

(26) 今日このような事例は ,aphagy ( 食不能とでもいう状態) と一括して呼ばれ,本論 7 節で述 べるようなプログラムされた死の 一つと考えられている.(Caleb E. Finch, Longevity. Senescence,αnd the Genome, The University of Chicago Press (1990) p .49参照) aphagy の事例を寿命という観点から最初に記述したのはヴァイスマンである. Essays. op.cit., pp .16 17. この他にもヴァイスマン は,動物の中には出産が母親の死を前提として行われる線虫類の一種なども記述し ( Finch, op.cit .. pp .102-103) ,死が必ずし も老化の後にくるものばかりでないことを強調し , 遺伝的に決定されている面が あることを認識していた. Essays, op.cit ., p .21 , p .30 . p .33.

(27) Jane Maienscein ed., Defining Biology: Lectures from the 1890s, Harvard University Press, 1986, chapter 4 .

(28) Edwin G. Conklin, op.cit., 註 (16) 参照.

(29) Ibid ., plate A, vii viii; p . 290 .

(30) ただし 1926年頃でも ,ジュリアン・ハクスレー は,単細胞生物を不死とするヴァイスマン の見解に対し反対を表明している. J . ハクスレー著、丘英通訳 『死とは何か』岩波新書 (1938) .

(31) Jacques Loeb and J. H. Northrop ,”What Determines the Duration of Life in Metazoa ?” Proceedings of the National Academy of Science of the U. S. A.. Vol.3(1917) pp .382-386; Jacques Loeb,"Natural Death and Duration of Life." The Scientific Monthly.Vol.9(1919)pp.578-585.

(32) たとえばj同窟の中の生物が視力を喪失する例を、眼を使わなくなったから退化したとするのではなく,視覚能力について選択が利かず,視力のいいものも悪いものも無差別に交雑する結果と捉える。パンミクシア(雑婚繁殖) はヴァイスマン の造語で“On Heredity" (1883) in Essαys first edition (1889) pp. 90-91.

(33)Weismann, "Life and Death" (1883) in Essays, 1st ed . (1889) p .140 ; Idem.,“Amphimixis or the Essential Meaning of Conjugation and Sexual Reproduction ,” ( 1891) in Essays, 2 (1892) p.209.

(34)Thomas Kirkwood & Thomas Cremer ,“Cytogerontology Since 1881: A Reappraisal of August Weismann and a Review of Modern Progress ,”Human Genetics, 60 (1982) 101-121. 細胞老年学の 立場から,ヴア イスマンの業績の見直しを行い ,adaptive から non-adaptive へと彼の考えが変化したことを明らかにしている .

(35) Ross Harrison については,j A. Witkowski ,“Ross Harrison and the experimental analysis of nerve growth: the origins of tissue culture,”in A History of Embryology edited by T. ]. Border, ]。A. Witkowski & C. Wylie, Cambridge Univ. Press (1985) pp .149 177;溝口元 「分化と形態形成」 中村禎里編 『 2 0 世紀自然科学史 6 j 1982年 三省堂 特に 「神経発生学と組織培養法」 154-161 参照。なお組織培養の最初の成功例としては ,1897年の Leo Loeb の実験が 挙げられもするが,ハリスン をもって組織培養の元祖とするのが一般的見方である。

(36) Charles Gillispie ed., Dictionary Scientific Biography (Charles Scribner ’s Sons. New York, 1981) Vol. 3 , p .91.

(37) Carrel, A., "On the Permanent Life of Tissues Outside of the Organism ,”four. Exper. Med .,1912 , 15:516 527.

(38) ]. A. Witkowski, "Dr. Carrel's Immortal Cells,'’Medicαl History,1980 , 24:129 142.特に註(11)に詳しい。

(39) Ibid .; ]. A. Witkowski, "Alexis Carrel and the Mysticism of Tissue Culture.”Med ical History,1979 , 23: 279-296.

(40) L. Hayflick & P. S. Moorhead ,“The Serial Cultivation of Hu man Diploid Cell Strains.”Expl.Cell Res. 25 (1961) 585- 621.

(41) R. Pearl, The Biology of Death, being a series of lectures delivered at the Lowell Institute in Boston in December 1920, ]. B. Lippincott Co., 1922 、275pp

(42) P. Bidder ,“Senescence" The British Medical Jounal Sept. 24 , (1932) 583-585.

(43) Pearl,“The Biology of Death. II Conditions of Cellular Immortality" Scientific Monthly12 (1921) p .334 .

(44) P. Medawar ,“Old Age and Natural Death ,”Modern Quarterly, vol . l (1946) ; Idem ,An Unsolved Problem of Biology, II. K. Lewis, London (1952 ) . 二つの論文は次の本に再録されているので ,以 下引用はその本のページで示す。Idem, The Uniqueness of the lndividual , London (1957) .

(45) Weismann ,”The Duration of Life ,' Essays, op.cit ., p . 24 .

(46) Medawar, The Uniqueness of the lndividul, op.cit .. pp .46 47 .

(47) lbid ., p .19 .

(48) Ibid., p .19.

(49) Ibid ., p .34 .

(50) Ibid ., p . 57-58.

(51) Ibid ., p .66-68.

(52) Ibid .. p . 70.

(53) Alex Comfort ,“Biological Aspects of Senescence,”Biological Reviews, 29 (1954) p .319.

(54) George Williams ,“Pleiotropy, Natural Selection.and the Evolution of Senescence,”Evolutioη 11 (1957) pp .398-411.

(55) Medawar, op.cit., pp .63-64 .

(56)John Maynard Smith, op.cit., p . 5.

(57) Essays, op.cit., p .28.

(58) Essαys, Ibid ., p .30.

(59) Thomas Kirkwood & Thomas Cremer, op.cit., p .108-111. 近年の細胞老化学 ( cytogerontology) の成果を踏まえて(といっても十年余前) ,ヴァイスマン の再評価を 試みたもっともすぐれた 総説.

(60) 『細胞.I Vol.21, No .4 (1989) 「プログラム細胞死と佐発生」 特集 p .3. なおプログラム細胞死については ,三羽信比占『プログラムされた死一生命現象のパラドックス』 岩波書店(1992) , 今堀和友『老化とは何か』岩波新書( 1993) 参照.

(61) John A. Behnke, Caleb E. Finch and Gairdner B. Moment, ed., The Biology of Aging, Plenum Press (1978) ; Edward L. Schneider, ed. The Genetics of Aging , Plenum Press (1978)

(62) Richard G. Cutler ,“Evolutionary Biology of Senescence,”in The Biology of Aging, op. cit .,Tracy M. Sonneborn ,“The Origin, Evolution, Nature, and Causes of Aging,”in The Biology of Aging, Ibid .; George A. Sacher,“Evolution of Longevity and Survival Characteristics in Mam ma ls,”in The Genetics of Aging, op. cit

(63) ヴェルナ症候群の患者の細胞については註(58) の pp .108-109. 世界中の早老症の患者のうち最も高齢で,また広く世界にこの病気に関する認識をもたらした Mickey Hays の20歳の死が 昨年大きく報じられた. The japan Times, July 3. 1992.

(64) 本川達雄 『ゾウの時間 ネズミの時間J 中公新書 (1992)

(65) 高木由臣 『生物の寿命と細胞の寿命』 平凡社 (1993) p .137-138. 老化に対してはエラー説, 寿命に対してはプログラム説というのも興味深い.ただし昨年寿命が遺伝的に決定しているとする仮説に異論が提出され話題にもなっており ,プログラム説万能ではない. James W. Curt singer, et al ,“Demography of Genotypes: Failure of the limited Life-Span Paradigm in Drosophila melanogaster ,”Science , Vol.258 (1992) pp . 461-463. ヴァイスマン が遺伝的に決定された死としてあげた事例については ,本論註(26)参照.

(66) 土屋洋文『老化- D N A のたくらみ』岩波芹店 (1991) pp . 48-50.

(67) 高木由臣 前掲書 p . 202 .

Weisman n ’s ‘Origin of Death ' Revaluated

Weismann considered death to be well explained as a secondarily acquired adaptation . Death must be thought of as a historical product and it has its own origin just as life has its origin . After the publication of On the Origin of Species , people started thinking historically about nature and wanted to discover such things as the origin of life and the origin of death . This utilitarian interpretation of death shocked many people in the late nineteenth century .

The main criticism from Weismann ’s contemporaries hinged upon whether unicellular organisms could be considered as immortal. Goette and Vines were of the opinion that even unicellular organisms suffered natural death . However the philosophical and functional mean ings of death as presented by Weismann were broadly well received . On reading the proofs of the English translation of Weismann ’s articles , Alfred Wallace was inspired to publish a note which he had jotted down some time between 1865-1870 and forgotten about , which gave tacit support to Weismann : he confessed therein that he had had a rough idea that death had been prod uced by means of natural selection .

Weismann ’s early adaptive interpretation of death was criticized severely after his death in 1914 . However , modern inter pretations of death began with Weismann . In particular Weismann ’s inter pretation of death as a historical prod uct was radically unconventional and epochmaking.

As to the argument at cellular level , Alexis Carrel ’s experiments on tissue culture in 1912 exerted great influence on the idea of the limited life of cells . Carrel thought like Metchnikoff that senescence and death were caused by the accumulation of harmful substances in organisms . Carrel maintained that tissues could live permanently if such harmful substances could be removed . In fact nobody has since been able to reproduce Carrel ’s experiments , but at the time this Nobel prize winner’s results were accorded great significance . Until 1961 many people scorned Weismann’s theory of the wearing out of cells because of its simple mechanistic analogy . However in that year Hayflick and Moorhead ’s experiments established that there is in any case a limit to cell division , thereby discrediting Carrel ’s results , and vmdicating Weismann ’s theory .

Edwin Conklin had written Weismann ’s obituary in 1915 , in which he said that Weismann ’s attempt to explain the origi n of death as an adaptation due to selection was probably a mistaken one . In the 1940s and 50s some people , for example Medawar , Comfort and Williams , found it a circular argument that ageing evolved as a means of eliminating old and worn out individuals which are useless to the species , since ageing does not necessarily imply deterioration . Williams suggested the existence of pleiotropic genes which expressed benign and innoculate characteristics in early stages of life but expressed harmful characteristics in later stages. Senescence would then be the result of random genetic drift of such pleiotropic genes.

Weismann’s interpretation of death published in the early 1880s deeply involved adaptive explanations , but in later publications Weismann himself tentatively modified his theory from an adaptive to a non-adaptive one . Critics in the 40s and 50s overlooked this fact. He also identified a principle which he named panmixia , defined as the suspension of the preservative influence of natural selection , in his famous article ,“On Herdity ”. In 1888 he suggested the loss of immortality of somatic cells could be explained by the principle of panmixia .

We must revaluate Weismann’s thoughts on death both in cell theory and inevolutionary theory . Long before the recognition of apoptosis or the discoveryof diseases such as progeria , Weismann had observed that phenomena such as aphagy and endotokic matricide sup port the view that genes determine life-span . Nowadays the author of the book such as Elephant Time & Mouse Time* can discuss life span without reference to the ageing process . Usually we are accustomed to associating the limit of life-span , that is death , with ageing. Recently some people have started thinking of life-span as seperate from senescence .

Weismann ’s consideration of death based on cytological research was the first such attempt in history and his functional interpretation of death is still fresh , even at the end of the twentieth century

*Tatsuo Motokawa, Elephαnt Time & Mouse Time, Tyukousinnsyo , 1992.